毎年3月2日に、奈良東大寺二月堂への「お水送り」の神事が行われる聖域です。お水送り神事は、ここから少し下流にある神宮寺から山伏や白装束の僧侶らを筆頭に松明行列が法螺貝の音とともに鵜の瀬に向かいます。河原で護摩が焚かれたのち、神宮寺住職が祝詞を読み上げ、お香水を遠敷川へ注ぎます。お香水は10日間かけて東大寺二月堂の「若狭井」に届くとされ、3月12日には東大寺にて「お水取り」が行われます。

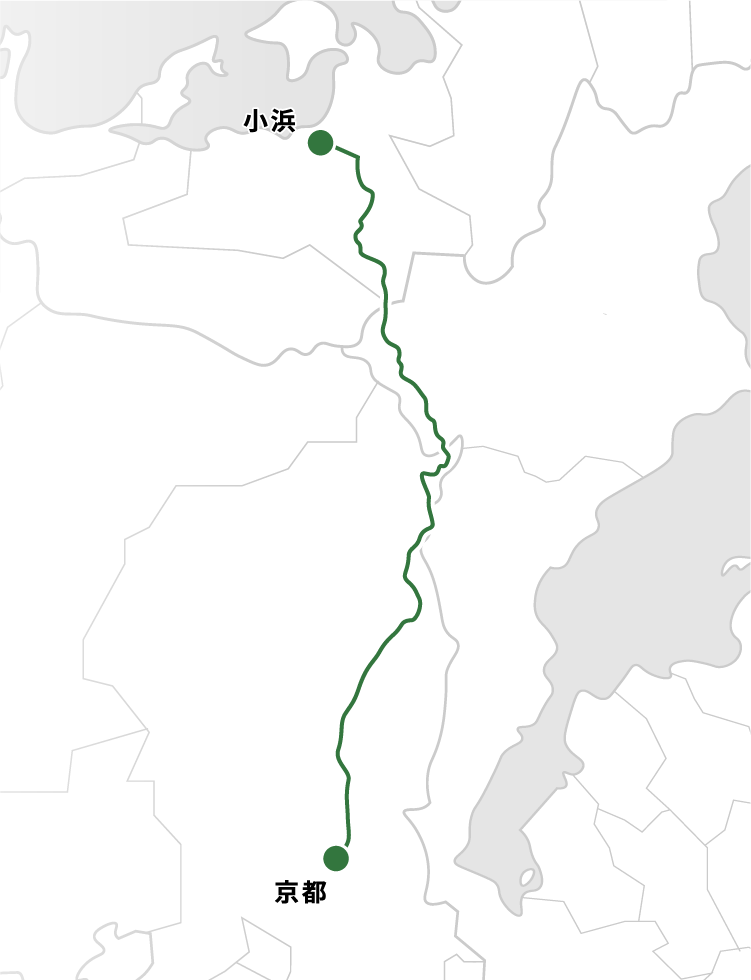

モデルルート

2泊3日コース

モデルルートでは2泊3日で提案していますので、道や景色、沿線の文化など、古代からの様々な流れを感じてください

登山前にチェック

| 小浜駅〜出町橋・鯖街道口の碑 | |

| 約72km | |

| 中級 | |

| 5月〜10月 | |

| トレッキングシューズ、防寒着、熊鈴、飲料、非常食、地図、宿泊セット(アメニティ類) | |

| 1日目:古民家Cocco小入谷 or くつき温泉てんくう 2日目:久乃家 |

TIME SCHEDULE

遠敷谷最奥部の山村集落です。針畑越の峠道の拠点として、江戸時代には背負の取り次ぎを行なっていたと言われており、今も、峠の山村集落の文化的景観を残しています。どなたでも気軽にご利用いただける、鯖街道お休み処「助太郎」があります。

看板の裏にまわると、名水「鵜の瀬」の源流を見ることができます。

根来坂の登山口です。ここから、いよいよ山道となります。石碑は2018年9月にシンボルとして、地域の人々によって建てられました。

少しひらけている場所に出ますので、迷わないように気をつけましょう。

林道合流点の手前にあります。若狭彦の兄神がゴザを敷いて滑り降りたと伝えられている神代の岩です。

林道に合流します。林道からは、多田ヶ岳や久須夜ヶ岳が綺麗に見えます。

若狭の山間部から見渡せる絶景ポイントです。

林道を20分程歩くと、左手に再び鯖街道の標識が見えますので、山道に入ります。

山道に入って5分程度進むと古井戸と「池の地蔵」があります。地蔵の台座には宝暦10年(1760年)2月と掘られています。こちらの井戸は、標高約700mの尾根にあっても、年中水が枯れることはありません。鯖街道沿線には、旅の無事を祈ってか、お地蔵さまが多く祀られています。

峠には地蔵2体が安置され、高台には石碑もあります。この峠を越えると滋賀県(近江国)の小入谷です。峠の若狭側は「遠敷」と書いて、近江側は「小入」と書きますが、どちらも読みはオニュウです。

石を並べた橋を作って、ぴょんぴょんと渡っていく方が多いようです。水量が少なく、底の高い靴を履いている場合はそのまま渡っても大丈夫でしょう。

1日目の宿泊は、ここからバスに乗って朽木まで行くのも良いです。翌朝、バスでここまで戻って来ることができます。

江戸時代から続く築150年の歴史ある古民家宿で、いつもと違った朝を迎えることができます。おばあちゃんの家に来たような、ゆるやかな時間が旅の疲れを癒してくれるでしょう。

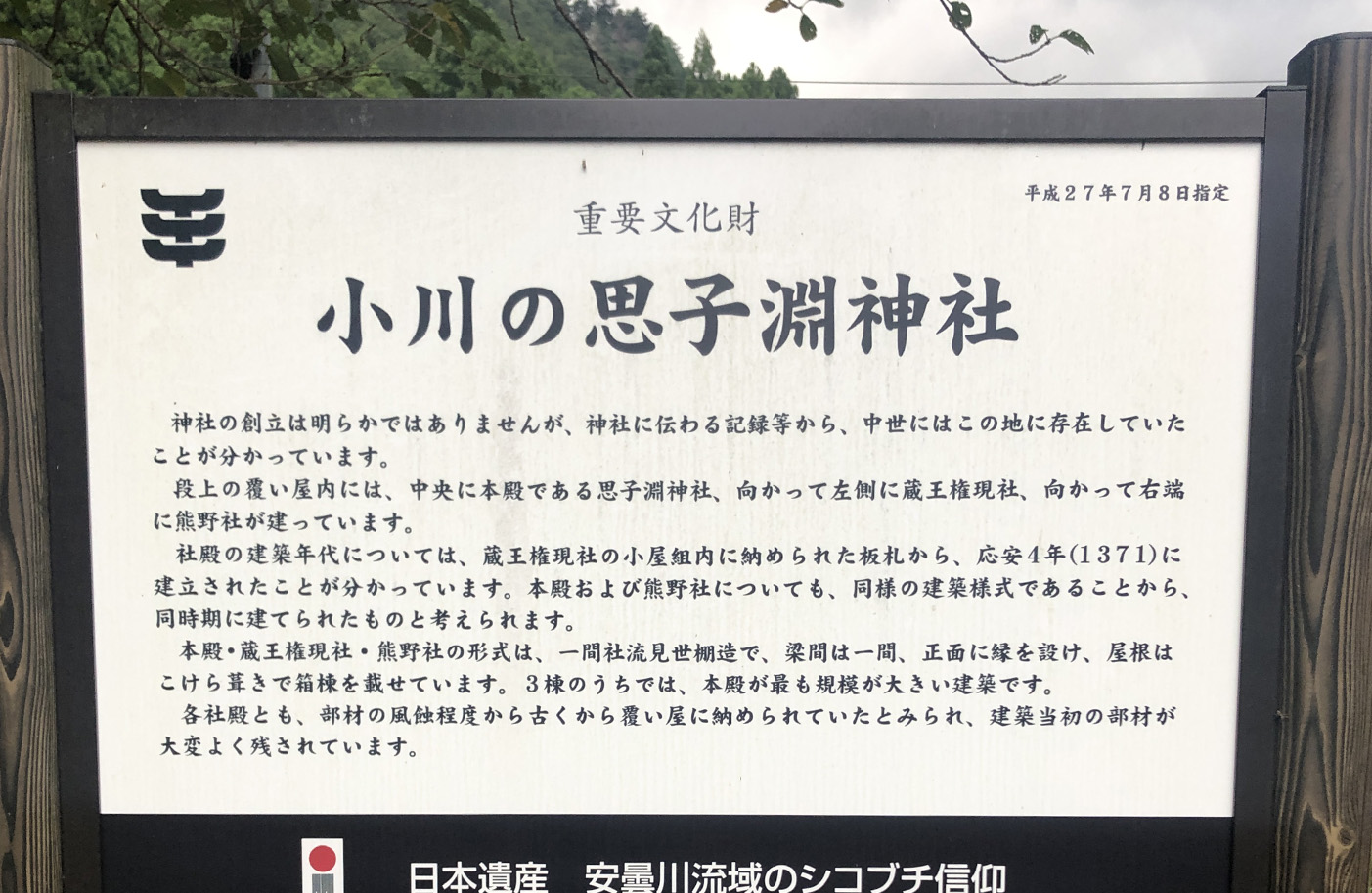

「ㇱコブチ」とは筏乗りの守り神で、小入谷から久田にかけての地域独特の神様です。古来、この地域は奈良や京の都に建築用木材を供給する「杣(そま)」として栄えていました。切り出した木材は筏にして、安曇川・琵琶湖・木津川を経由して都まで運んでいました。筏乗りは危険な職業であったため、独特な「ㇱコブチ信仰」が生まれたと考えられています。

能見・広河原方面へ、右に曲がります。

うどんやカレーなど、軽食をとることができます

この辺りが、小浜と京都のちょうど中間にあたります。家庭的な雰囲気の、優しさを感じる宿です。夕食は鶏鍋や猪鍋など、里山集落の食事を楽しんでいただけます。宿泊には予約が必要です。2日目はこちらで宿泊されて、ゆっくりとお過ごしください。3日目は早朝に出発し、1日歩くこととなります。

見落とさないように注意してください。ここからは、山の斜面を九十九折に進み、300m程登っていきます。しばらくは杉林が続きますが、30分ほどで広葉樹林に変わります。秋は紅葉が美しく、新緑の季節は爽やかな道です。

八丁平は、近畿地方では珍しい高層湿原です。豊かな自然が保たれた、多様な動植物が息づく特徴的な景観で、学術的にも価値の高い区域です。そのようなことから、湿原内は立ち入りが禁止されていますので、周囲に整備された木道を歩行するようにしてください。

この先は林道に入り、しばらく下ることとなります。

ここはトイレが完備されています。蛇口から流れ続ける水もありますが、山の水ですので、手や汗を洗い流すのにお使いください。

この三叉路にも、地蔵が安置された祠があります。

少し寄り道ですが、こちらからは眼下に琵琶湖とその対岸を眺めることができます。

ここからは少し交通量のある車道を歩くことになります。車両に気をつけて進んでください。

牛若丸(源義経)と天狗ゆかりの寺院です。こちらの鎮守社である由岐神社では、京都三大奇祭に数えられる鞍馬の火祭りが行われます。ここまで来ると、いよいよ街に出てきたことを実感します。

鯖街道の終点は、この碑の少し先、出町枡形商店街です。何代も続く店舗が多く、広く京都に愛されている、歴史と文化に育まれた商店街です。